为全面贯彻落实本校专业学位人才的培养计划,加强高等院校与基础教育阶段学校的合作交流,9月23日上午,王萍部长及蔡婉怡博士带领26位2024级小学教育专业的研究生,赴河南大学附属小学实地参观学习,亲临小学数学课堂进行深入交流研讨。本次活动由河南大学附属小学数学教研组长李玉山老师主持。

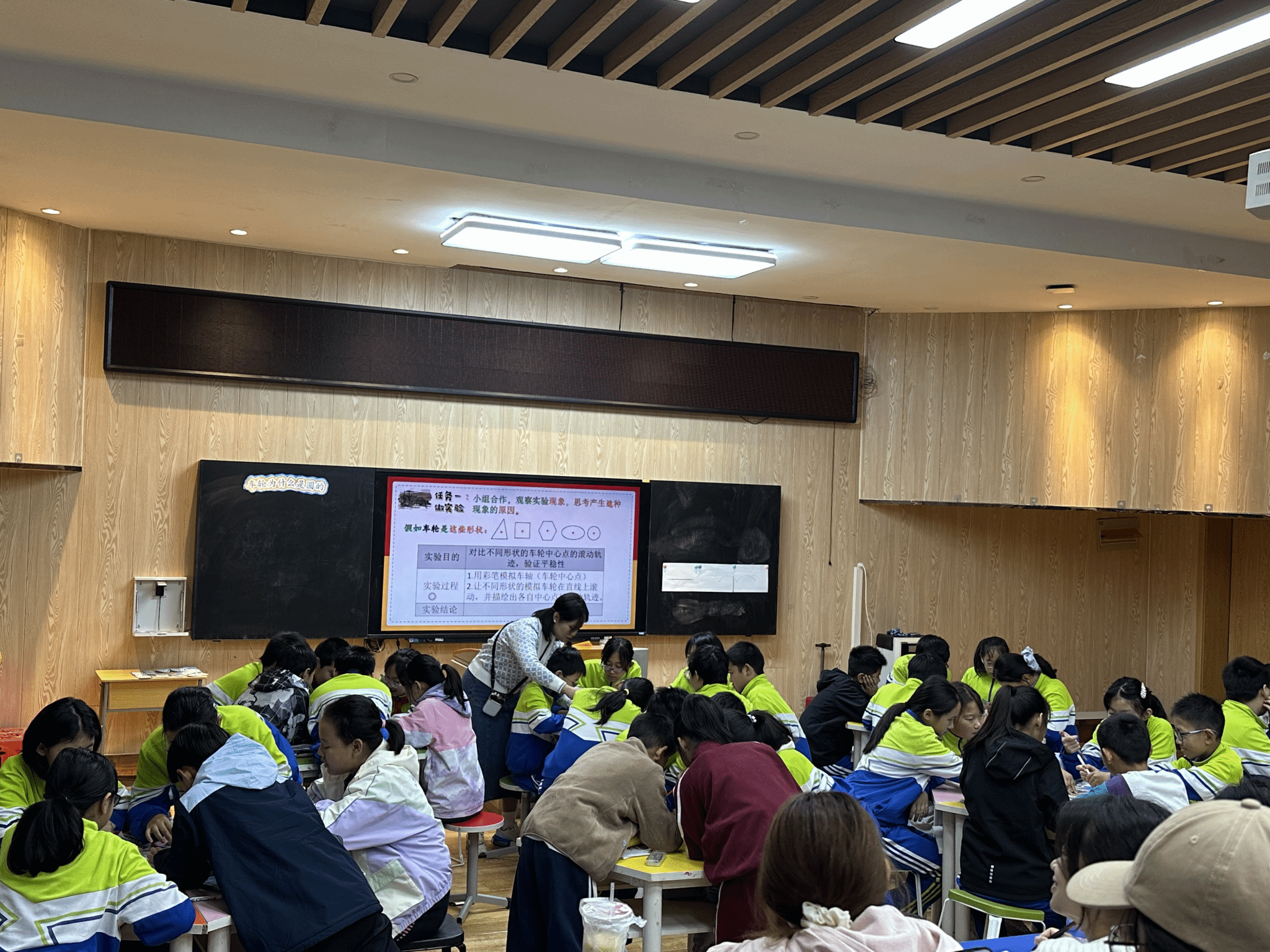

第一节是张婷教师讲授六年级课程《车轮为什么是圆的》,由古车博物馆的视频引入,引导学生发现“车轮都是圆的”这一核心问题。随后,通过精心设计的一系列循序渐进的任务活动,学生通过小组协作开展实验,模拟并比较了不同形状车轮的运动轨迹,从而观察到随着边数的增加,车轮中心点离地面变化的幅度越来越小。在此基础上,进一步将车轮的概念抽象为一个纯粹的圆,并引用中国古代思想家墨子关于“圆,一中同长也”的论述,系统介绍了圆的各种特性。张婷的教学思路清晰明确,不仅帮助学生深刻理解了圆的基本属性,还让他们领悟到了车轮之所以设计成圆形背后的科学原理,达成了本节课的核心教学目标。课程结尾,通过对“勒洛三角形”的介绍,张婷鼓励学生培养创新精神,勇于打破常规,从而将整堂课的教学意义推向了一个新的高度。

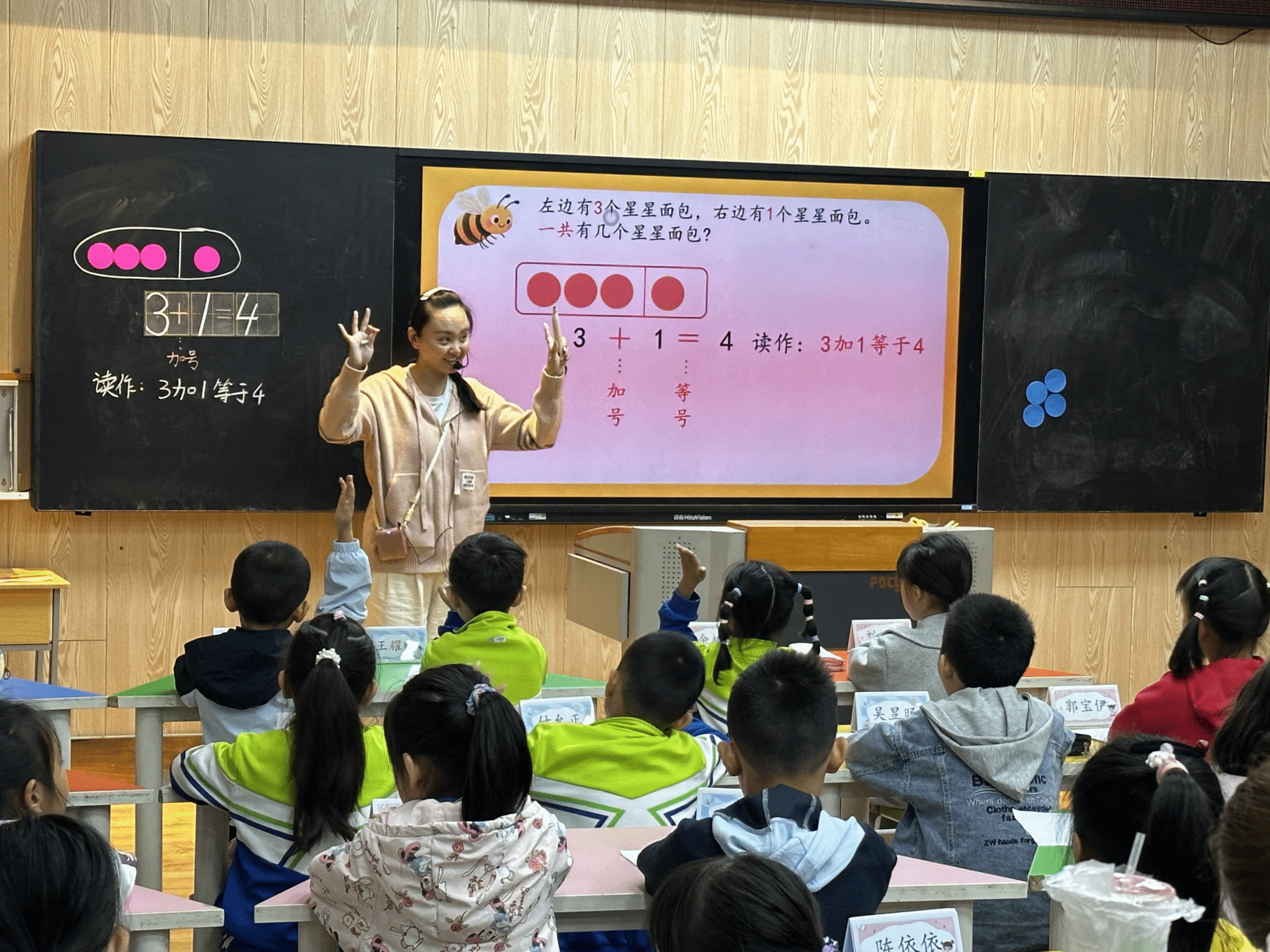

第二节课由陈曦老师讲授一年级《认识加法》。陈老师采用了一则能够吸引低年级学生兴趣的绘本故事作为情境导入,并将其贯穿于整个教学过程之中。为了探讨“一共有多少个星星面包”的问题,陈曦指导学生们通过摆放圆形卡片和画图的方式,最终将这些具体操作抽象为数学式子3+1=4。授课过程中,陈曦按照新课程标准的要求,用手势演示的方式帮助学生理解“一共”的含义就是把两部分东西合并起来,求一共是多少,就要用加法计算。此外,陈曦还鼓励学生思考日常生活中哪些实例可以用课堂上学到的算式来表示,从而进一步建立了数学与生活的关联。最后的练习题设计逐步加深难度,旨在帮助学生能够在各种情境下有效地运用所学数学知识。

交流研讨阶段,首先由两位执教教师分别介绍各自的教学设计理念以及在授课过程中所秉持的教育理念。随后,河南大学附属小学的数学教研组成员与研究生们针对若干核心问题展开了深入的探讨与交流,如加法的实际意义问题,是该严格强调同类事物才能相加,还是关注加法表面的符号意义。老师和研究生们各抒己见,最后达成共识,对于现阶段的一年级学生来说,应该先建立起规范意识,再逐步拓宽认知边界。最后,王萍部长进行总结,她从两位老师的教学风格入手,强调每位教师的性格特质与学术背景各不相同,从而形成了各异的思维方式与视角。因此,教师应当确保自身风格的独特性,以此来实现教学科学性与艺术性的完美融合。此外,王萍还强调了教师在授课时应对学生的细微失误予以关注,并重视课堂上发生的各类突发事件。每个看似微不足道的“小插曲”中都蕴含着宝贵的教育时机,只有及时捕捉并利用这些机会,教师才能不断提升自身的教育教学能力。

在经历一系列观摩研讨活动后,研究生们提升了识别并讨论关键问题的能力,并在与教师们的互动中展现出更高的敏锐度。同时,他们也深刻认识到自身的局限性,明确了未来学习的方向和必要性。随着理论知识与实践经验的不断磨合,这些未来的教育工作者必然能以更加成熟和自信的姿态走上工作岗位。