为深入贯彻落实新时代教师队伍建设改革精神,积极推动人工智能和教师教育的深度融合,加快人工智能在教师教育领域的创新应用,7月11日-12日,由河南省教师教育发展研究中心主办,河南大学承办的第四届强师·强教·强国教师教育高端论坛在河南大学郑州校区举办。河南大学副校长张礼刚、河南省教育厅教师工作处处长李松原、副处长肖向毅等相关处室领导出席会议。河南大学教育学部副部长、河南省教师教育发展研究中心主任王萍,教育学部副部长郝兆杰,教师教育学院副院长王晋、张炳林等出席会议。来自北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、香港大学、中国教育科学研究院等30多位专家学者,河南省基础教育与发展中心、河南省教育规划与评估院以及省内各师范院校代表、河南教育家书院成员,各地市教育行政部门、教师和校长代表等200余人现场参会。同时,近50万人次通过线上参会的方式观看了论坛直播。开幕式由王萍主持。

会议伊始,张礼刚代表河南大学致欢迎辞。他指出,以教育数字化为突破口,开辟教师教育发展新赛道、塑造教师专业发展新优势,已成为教育强国建设必须回答的时代之问。河南省教师教育发展研究中心应以人工智能赋能教育引领,培育扎根中原的教育家型教师;立足中原教育特色,推进AI驱动下的教师专业发展模式创新;构建“AI+高校+基础教育”协同体系,打造教师教育智能智库,为推动河南省教育高质量发展、探索新时代教师教育改革路径注入强劲动能。

会上,《河南省教师教育蓝皮书(2024)》正式发布。河南大学教育学部教授、河南省教师教育发展研究中心首席专家杜静详细介绍了蓝皮书的编写和内容结构。《河南省教师教育蓝皮书(2024)》由总报告、分报告、专题篇、大事记四部分组成,涵盖学前教育、义务教育、普通高中、职业教育、特殊教育、高等教育等不同学段、类别的教师教育发展态势,聚焦师德师风、职前教师培养、教师补充、职后教师发展、教师梯队发展五个专题。全书系统、全面地呈现了河南省2024年教师教育研究的新成果和发展总状况,深入剖析了人工智能时代河南省教师教育发展的特色、亮点与面临的挑战,并针对性地提出了政策建议,为高素质专业化教师队伍建设提供了有力的决策参考。

随后,王萍宣布“豫见教育家”智能体正式上线,并通过播放视频介绍短片,帮助与会嘉宾全面了解该智能体的技术架构与应用场景。紧接着,王萍在现场宣读了人工智能赋能教师教育实践基地的入选名单,其中鹤壁市淇滨小学等15所中小学、教育局被认定为实践基地。她希望以上入选的单位能珍惜这份荣誉与责任,充分发挥示范引领作用,积极开展人工智能赋能教师教育的实践探索,为全省的教育数字化转型提供可复制、可推广的宝贵经验。

在主论坛环节,与会专家就人工智能赋能教育变革、教师变革、教学变革等议题,与参会人员展开了深入分享与交流。华中师范大学教授、教育部教育信息化专家组副组长、中国教育学会副会长周洪宇,以《人工智能如何赋能基础教育课堂教学变革——中国中小学的探索、经验及风险应对》为题,首先深入剖析了数智时代基础教育课堂教学变革所面临的挑战与机遇。接着,他从人工智能赋能课堂教学变革的中国探索与经验、潜在风险及其应对策略三个维度出发,为人工智能时代基础教育课堂教学的变革提供了明确的指引。这一研究对于推动我国基础教育事业的高质量发展,具有重要的现实意义和指导价值。

北京师范大学教师教授、教育学部副部长、教育部人文社科基地北京师范大学教育研究中心副主任宋萑,以《人工智能时代教师工作变革与教师教育转型》为题,指出人工智能技术在教育领域中展现出多重价值,但也引发了教师功能认知冲突,导致其知识权威性消解、教学专业性受质疑,以及教师角色正当性的担忧加剧。为此,他提出了AI时代教师的四种新角色:一是在技术与传统教学之间充当“导航者”;二是成为“调解人、助手或伙伴”,确保技术辅助与人际互动实现平衡;三是明确人工智能的定位,即作为教学助手而非替代者;四是构建师、机、生共生和谐的课堂生态,共同推动学习效能最大化。

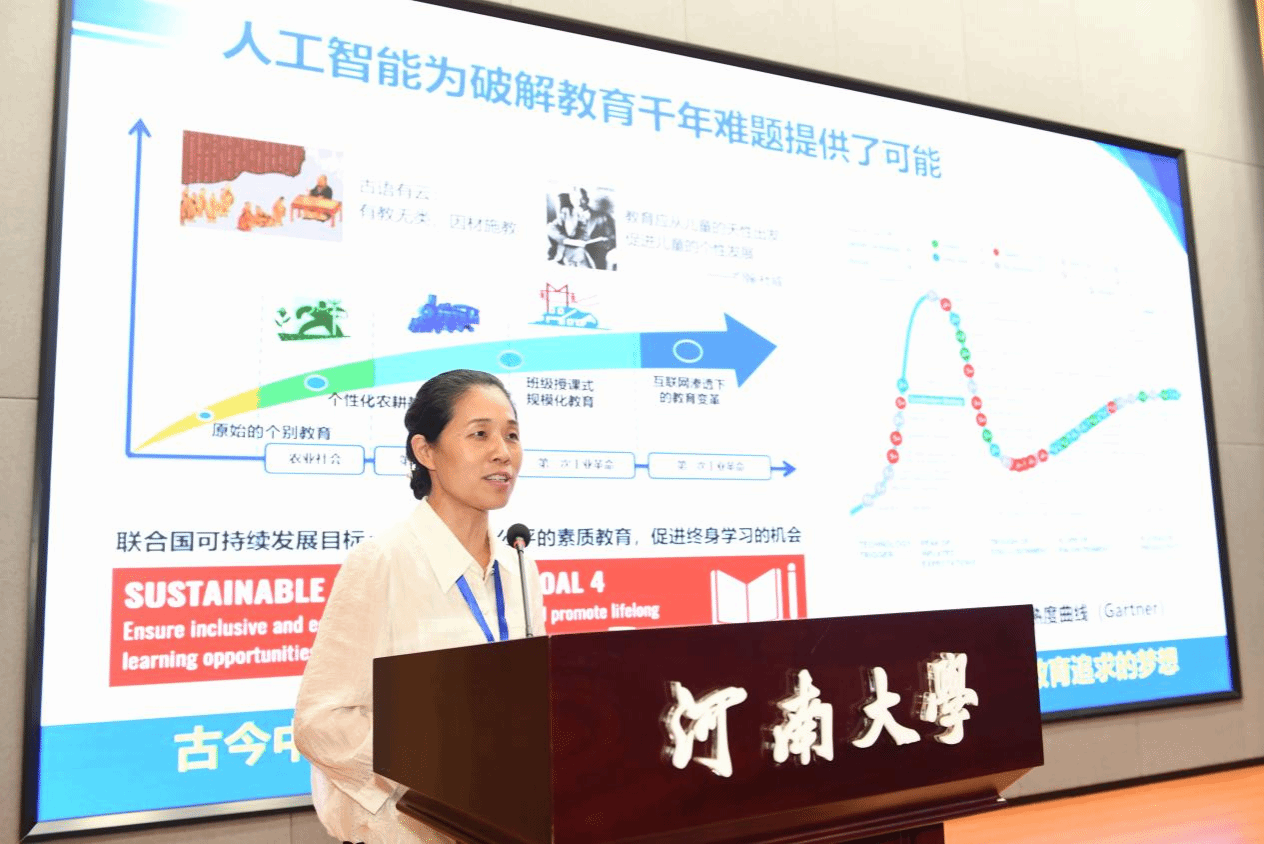

中国教育科学研究院研究员、数字教育研究所所长曹培杰以《新时代教师的数字化转型之路》为题,首先从教师职业的起源和职业定位切入,深刻阐释了教师角色的重要性。他进一步指出,在人工智能时代,数据驱动是核心支撑,教学变革是关键方向,而教师自身的能力升级则是根本前提。针对新时代教师的升级路径,他明确提出四大方向:要成为读懂学生的分析师,重组课程内容的设计师,塑造学生品格的工程师,以及学生联结世界的策划师。最后,他强调,未来的教师不应仅限于知识传递的“教书匠”,而应朝着“读懂学生、重组课程、塑造品格、联结世界”的“大先生”目标迈进。

华东师范大学教授、教育学部常务副主任荀渊以《生成式人工智能应用中教师数字教学能力及其提升策略》为题,指出生成式人工智能正重塑教育生态。他强调,教师需通过技术融合与协作创新,实现从“知识传授者”向“学习设计师”的转型。在使用基于人工智能大模型开发的智能教育教学系统时,教师应具备与之相适应的、指向人工智能应用的教育教学能力。为此,可通过个性化资源推送助力教师研修,搭建虚拟教研空间重构研修生态,以及推动跨学科协同教学提升情境化教学能力等方式,适应数智时代的教育变革。

江南大学教授、江苏“互联网+教育”研究基地副主任王志军以《面向AI时代的学习新理念:联通主义》为题,深入探讨了AI时代的联通主义学习理论。她指出,AI技术的快速发展正推动教育领域发生深刻变革,并显著加快了知识的更新速度,在此背景下,传统教育模式亟需向联通化学习转变。未来教育应注重联通共创,将算法驱动与社群驱动相融合,以此培养出能够适应 AI 时代发展需求的创新人才。

香港大学助理教授林炯昊以《人机协同的新时代:生成式人工智能驱动下的智慧教育》为题,系统阐述了第26届国际教育人工智能会议所聚焦的七大热点主题。他重点介绍了一个名为PLUS的个性化学习辅导AI平台。该平台包含PLUS教学辅导、PLUS培训兼职导师及PLUS工具箱三大模块,致力于为用户提供全方位的个性化学习支持。此外,他就如何利用生成式AI提供教学反馈进行了深入探讨。最后,他强调,教育的未来愿景应着眼于人机协同和终身学习,释放人工智能在教与学中的巨大潜力,确保每位学习者平等获取智能教育工具,同时赋能教育工作者,守护人文关怀。

王萍以《人工智能时代的教师教育:底层逻辑与可能路径》为题,指出在人工智能时代,学生对教育物质空间的体验从有形转向泛在,对教育精神空间的体验从束缚走向自由,对教育社会空间的体验从个别扩展到普遍。然而,这一过程中也可能出现虚拟体验强化与真实体验弱化、自我中心强化与主体性弱化以及交往普遍化与群体孤独化等风险。基于此,她认为,在人工智能时代,应坚定不移地推进教育、心理与人工智能的深度融合,并从教师专业发展、学生学习以及教育场景构建三大维度着手。她主张秉持以教育情怀引领教师发展的理念,构建以教师体验唤醒学生体验的机制,坚守以师生相处回归教育本真的宗旨,全面赋能教师教育。

在高校教师教育学者专题论坛环节,北京师范大学王凯、陕西师范大学冯用军、河南大学张炳林、内蒙古师范大学王春华、邢台学院孙西朝、河南大学王立6位专家学者分别以《生成式人工智能(GAI)在教师教育中的应用图景、价值张力与未来发展一项系统综述和比较研究》《人工智能时代高职教师跨界学习机理与路径研究》《虚拟数字教师:内涵、模型与应用》《社会加速下教师角色异化:现实表征、催生机制及回归理路》《数智化赋能教师教育共同体建设:机制、策略与路径》《数字智能助推教师职后专业成长的探索与经验——以河南大学为例》为题,围绕人工智能时代教师教育的应用、变革、发展等议题进行汇报交流,呈现出多维度的研究视角与实践思考。河南大学教育学部杜静教授、王晋教授进行了精彩点评,既肯定了学者们研究的创新性与实践价值,也提出了富有启发性的建议。

在名校长名师专题讲坛环节,神龙小学教育集团总校长、武汉市经开区教育局党委委员韩瑾,鹤壁市淇滨小学党总支书记晁明芳,开封市祥符高级中学校长 李振华,汝州市教体局高中教研室主任张书群,北京第二实验小学洛阳分校教育集团党委书记、校长张胜辉,郑州外国语学校智敬谊,围绕高端论坛主题分享了其教育教学理念与方法。河南省教师教育发展研究中心首席专家原绿色、国家“万人计划”教学名师李付晓予以点评,并提出了建设性意见。

在教师教育博士生专题论坛环节,北京师范大学鲍文雨、黄剑平,中央民族大学董芩,中国地质大学赵美英、东北师范大学李媛媛等来自全国各院校的12位硕博士研究生分别以《人机协同视域下教师教育变革的现实隐忧与实践进路 —基于人技关系的分析 》《教师专业发展新模式:澳大利亚推行“优质教学轮换”的研究》《返源、困囿、破局:人工智能时代教师存在的本然之思、实然之困和应然之策》等为题,从宏观、中观、微观多维度入手,围绕教师教育生态和治理逻辑、教师专业发展和生存境遇以及教师数字素养和伦理素养等议题进行汇报交流。河南大学教育学部的段晓明教授与常海洋副教授进行了精辟的点评,并对青年学者的未来发展表达了深切的期望。

至此,会议圆满结束。未来,教育学部将以此次论坛的成功举办为契机,依托河南省教师教育发展研究中心,继续发挥高端平台优势,深化人工智能与教师教育的融合研究,推动理论创新成果向实践转化,赋能河南省乃至全国教师队伍的高质量发展,为加快教育数字化转型、建设教育强国贡献河南智慧和力量!